Коллекция

Прочее

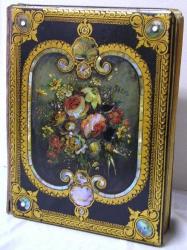

Коллекция «Прочее» насчитывает 1579 предметов основного фонда и 473 единицы научно-вспомогательного фонда. В данную коллекцию вошли самые разные предметы, не вошедшие в собрание коллекций музея. Основную часть коллекции занимает фалеристика: значки, нагрудные знаки, жетоны – их в коллекции 825 единиц. Коллекционирование и изучение нагрудных знаков советского периода тесно связано с познанием отечественной истории, ее неповторимых особенностей. Чем дальше уходит от нас Советская эпоха, тем интереснее становится экскурс в это удивительное и во многом неоднозначное прошлое. Нагрудные знаки, как и прочие предметы фалеристики, являясь миниатюрными памятниками своего времени, дают прекрасную возможность для увлекательного ознакомления с историей и для её изучения. В коллекции есть подборка пионерских и комсомольских значков разных периодов Советского Союза, спортивных значков воинов Советской Армии, подборка значков с изображением гербов городов нашей страны, видовых значков, значков с портретами известных людей, и т.д. Помимо значков в коллекции есть очень интересные альбомы: один из них собирался в годы Великой Отечественной войны – в нём на простых листах были закреплены фотографии друзей и однополчан, под которыми ручкой хозяин делал свои надписи - иногда шуточные, иногда просто комментировал события. На обложке изображение фрагмента боя. Два других альбомы выполнены из плотного картона, с рамками для крепления фото. Один альбом в японском стиле – на развороте страниц картинки и сюжеты Японии. К сожалению, обложка частично утрачена. Другой альбом сохранился лучше, интересна сама обложка альбома. Поверхность обложки лаковая, чёрного цвета. На верхней сторонке переплёта по периметру - широкая рамка золотистого цвета с растительно-геометрическим орнаментом. По углам овальные инкрустации, по центру которых круглые белые бусины («жуковины»). В центре поля изображена фигурная стилизованная инкрустированная рамка. В центре рамки изображён букет цветов, часть из которых нарисована поверх перламутровой инкрустации. Задняя сторонка переплёта черного цвета, лаковая. В центре - стилизованный золотистого цвета цветочный орнамент. На развороте абзаца в верхнем правом углу надпись простым карандашом: "23-го апреля 1877 года". Срезы альбома позолочены. Корешок из бархата бордового цвета.

В коллекции собраны подборки других предметов: талоны на приобретение продуктов, лотерейные билеты, игрушки, выпущенные на Аксайском заводе «Пластмасс», рыболовные снасти, образцы продуктов питания космонавтов, пластмассовые шкатулки, брошки, проездные билеты, вымпелы, карандаши и краски разных лет, изделия из камня – грузила, катки для обмолота зерна, статуэтки, спортивные медали и многое, многое другое.

Коллекция, благодаря нашим волонтерам, постоянно пополняется.

В коллекции собраны подборки других предметов: талоны на приобретение продуктов, лотерейные билеты, игрушки, выпущенные на Аксайском заводе «Пластмасс», рыболовные снасти, образцы продуктов питания космонавтов, пластмассовые шкатулки, брошки, проездные билеты, вымпелы, карандаши и краски разных лет, изделия из камня – грузила, катки для обмолота зерна, статуэтки, спортивные медали и многое, многое другое.

Коллекция, благодаря нашим волонтерам, постоянно пополняется.

Альбомы