Коллекция

Открытки

Компанеец О.А., зав. отделом «Таможенная застава»

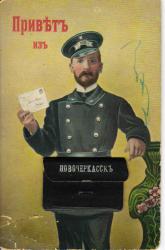

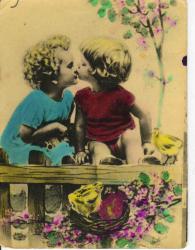

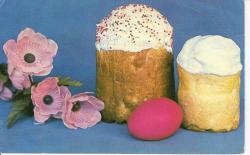

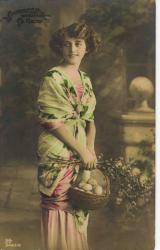

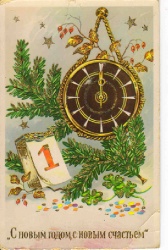

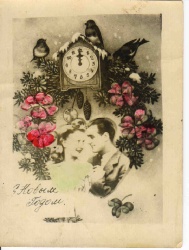

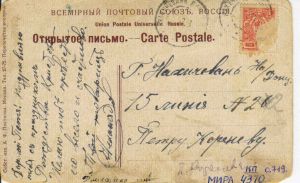

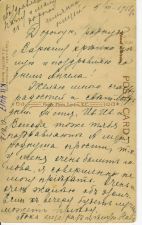

Все мы с вами знаем, что такое открытка. Красивая, яркая, на все случаи жизни. Но знаем ли?!.. Открытка, или, если говорить полностью, открытое письмо, не имеет одной точно определенной даты рождения. Процесс этот имел немало линий и направлений развития. Появление открытки во многом было вызвано практическими надобностями, да и сегодня она не утратила своей первоначальной функции. В современном мире функции открытки несколько изменились, и мы воспринимаем ее главным образом как атрибут праздника и поздравления. Но как и где она все-таки возникла? Исследователи, изучающие открытку, отмечали ее огромный информационный потенциал. Открытка является «бесспорным документом эпохи». Различные исторические события – все это очень часто изображено на открытках, а порой только на них. 1895-1918 годы называют «золотым веком» почтовой открытки.

Общеизвестная история открытки как почтовой карточки насчитывает уже более 140 лет. Коллекционеры до сих пор спорят, когда и где появилась первая открытка. В Китае, Англии, Франции или Шотландии? В 17, 18, 19 веке или еще раньше? Китайцы утверждают, что открытки произошли от визиток, которые хозяева оставляли у дверей, если не могли встретить гостей лично. Англичане скажут, что первая открытка была рождественской, ее в 1794 году для своего друга нарисовал английский художник Добсон. Французы говорят, что родоначальниками почтовой открытки являются они. В годы франко-прусской войны, в 1870 году, когда в маленьком городке Конли в Бретане, закончилась бумага и конверты для писем, книготорговец Леон Бенардо решил использовать для этих целей картон. Он нарезал его и пустил в продажу. Случайно увидев на листах солдатские рисунки, это идея ему очень понравилась, и он придумал патриотическую виньетку и украсил ею открытки. Успех был велик и в этом же году была выпущена еще одна открытка посвященная флоту и армии. 1 октября 1869 года была выпущена «корреспондентская карточка» с отпечатанной маркой с достоинством в два крейцера в Германии, это была первая почтовая открытка, по словам Немцев. В 1871 году открытки стали продавать почтовые ведомства Англии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Дании, Нидерландов, в 1872 году к ним присоединились Швеция, Норвегия, Цейлон, в 1873 – Франция, Испания, Румыния, Сербия, Чили, в 1874 – Италия. В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872 года. Они были не иллюстрированы. На одной стороне писали адрес и наклеивали марку, здесь также было напечатано правило: «На этой стороне кроме адреса не дозволяется ничего другого писать». Вторая сторона предназначалась для письменного сообщения, на ней помещалась надпись: «Почтовое управление за содержание письма не отвечает». И только в 1875 году были выпущены первые иллюстрированные открытки и на них были изображения видов Москвы. За весь срок существования открытки, её внешний вид и предназначение не однократно менялись. В Японии, например первые открытки были двойными. В США первые открытки выпущенные в 1893 году, вообще не предназначались для отправления по почте и продавались в качестве сувениров. Самая старая поздравительная карточка, хранится в Британском музее в Лондоне, дотирована XV веком. Она посвящена празднику св. Валентина, ее создание приписывают герцогу Орлеанскому. Сидя в тюрьме он сочинял любовные послания своей жене. В начале XIX века в Англии стали пользоваться поздравительными карточками, посвященные Пасхе, Рождеству, дню св. Патрика. В 1795 году была выпущена серия рождественских открыток по рисункам английского художника Добсона. И уже через пять лет их открыто продавали вместе с почтовой бумагой. До 1860-х все открытки изготавливались вручную. Художники рисовали и раскрашивали их, стараясь избежать отличий, открытки в то время поистине были произведением искусства. Так на многих карточках присутствует виньетка – орнаменты цветов, голубь несущий в клюве запечатанный конверт.

Технический прогресс привел к тому, что открытки все меньше и меньше изготавливались вручную, и даже «валентинки» стали печатать на фабриках. Сегодня магазины пестрят открытками, на любой вкус и по любому поводу. Используются различные техники для их изготовления, это и метало-, шёлко-, голографии, рельефные, объемные, музыкальные и даже виртуальные открытки. Но и по-прежнему нет ничего более теплого, милого и человечного чем открытка, сделанная своими руками.

Дарите открытки часто, дарите просто так!

А. Ф. Кони. Избранные труды и речи/ Тула, "Автограф", 2000

Белицкий Я.М., Глезер Г.Н Рассказы об открытках//М. Радио и связь, 1986.-143 с.

Файнштейн Э.Б. В мире открытки/ М.Планета, 1976 – 131 с

Все мы с вами знаем, что такое открытка. Красивая, яркая, на все случаи жизни. Но знаем ли?!.. Открытка, или, если говорить полностью, открытое письмо, не имеет одной точно определенной даты рождения. Процесс этот имел немало линий и направлений развития. Появление открытки во многом было вызвано практическими надобностями, да и сегодня она не утратила своей первоначальной функции. В современном мире функции открытки несколько изменились, и мы воспринимаем ее главным образом как атрибут праздника и поздравления. Но как и где она все-таки возникла? Исследователи, изучающие открытку, отмечали ее огромный информационный потенциал. Открытка является «бесспорным документом эпохи». Различные исторические события – все это очень часто изображено на открытках, а порой только на них. 1895-1918 годы называют «золотым веком» почтовой открытки.

Общеизвестная история открытки как почтовой карточки насчитывает уже более 140 лет. Коллекционеры до сих пор спорят, когда и где появилась первая открытка. В Китае, Англии, Франции или Шотландии? В 17, 18, 19 веке или еще раньше? Китайцы утверждают, что открытки произошли от визиток, которые хозяева оставляли у дверей, если не могли встретить гостей лично. Англичане скажут, что первая открытка была рождественской, ее в 1794 году для своего друга нарисовал английский художник Добсон. Французы говорят, что родоначальниками почтовой открытки являются они. В годы франко-прусской войны, в 1870 году, когда в маленьком городке Конли в Бретане, закончилась бумага и конверты для писем, книготорговец Леон Бенардо решил использовать для этих целей картон. Он нарезал его и пустил в продажу. Случайно увидев на листах солдатские рисунки, это идея ему очень понравилась, и он придумал патриотическую виньетку и украсил ею открытки. Успех был велик и в этом же году была выпущена еще одна открытка посвященная флоту и армии. 1 октября 1869 года была выпущена «корреспондентская карточка» с отпечатанной маркой с достоинством в два крейцера в Германии, это была первая почтовая открытка, по словам Немцев. В 1871 году открытки стали продавать почтовые ведомства Англии, Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Дании, Нидерландов, в 1872 году к ним присоединились Швеция, Норвегия, Цейлон, в 1873 – Франция, Испания, Румыния, Сербия, Чили, в 1874 – Италия. В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872 года. Они были не иллюстрированы. На одной стороне писали адрес и наклеивали марку, здесь также было напечатано правило: «На этой стороне кроме адреса не дозволяется ничего другого писать». Вторая сторона предназначалась для письменного сообщения, на ней помещалась надпись: «Почтовое управление за содержание письма не отвечает». И только в 1875 году были выпущены первые иллюстрированные открытки и на них были изображения видов Москвы. За весь срок существования открытки, её внешний вид и предназначение не однократно менялись. В Японии, например первые открытки были двойными. В США первые открытки выпущенные в 1893 году, вообще не предназначались для отправления по почте и продавались в качестве сувениров. Самая старая поздравительная карточка, хранится в Британском музее в Лондоне, дотирована XV веком. Она посвящена празднику св. Валентина, ее создание приписывают герцогу Орлеанскому. Сидя в тюрьме он сочинял любовные послания своей жене. В начале XIX века в Англии стали пользоваться поздравительными карточками, посвященные Пасхе, Рождеству, дню св. Патрика. В 1795 году была выпущена серия рождественских открыток по рисункам английского художника Добсона. И уже через пять лет их открыто продавали вместе с почтовой бумагой. До 1860-х все открытки изготавливались вручную. Художники рисовали и раскрашивали их, стараясь избежать отличий, открытки в то время поистине были произведением искусства. Так на многих карточках присутствует виньетка – орнаменты цветов, голубь несущий в клюве запечатанный конверт.

Технический прогресс привел к тому, что открытки все меньше и меньше изготавливались вручную, и даже «валентинки» стали печатать на фабриках. Сегодня магазины пестрят открытками, на любой вкус и по любому поводу. Используются различные техники для их изготовления, это и метало-, шёлко-, голографии, рельефные, объемные, музыкальные и даже виртуальные открытки. Но и по-прежнему нет ничего более теплого, милого и человечного чем открытка, сделанная своими руками.

Дарите открытки часто, дарите просто так!

А. Ф. Кони. Избранные труды и речи/ Тула, "Автограф", 2000

Белицкий Я.М., Глезер Г.Н Рассказы об открытках//М. Радио и связь, 1986.-143 с.

Файнштейн Э.Б. В мире открытки/ М.Планета, 1976 – 131 с

Альбомы