Коллекция

Керамика, стекло

Коллекция «Керамика, стекло» в фондах Аксайского военно-исторического музея представлена 1741 предметом. Из них:1573- основного фонда и 168-научно - вспомогательного. В общее число также включены предметы, изготовленные из гипса. Коллекция начала комплектоваться в конце 40-х годов ХХ века предметами, которые передавали школьники и местные жители. Благодаря краеведам и неравнодушным людям той поры была собрана эта коллекция.

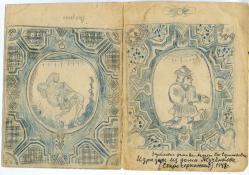

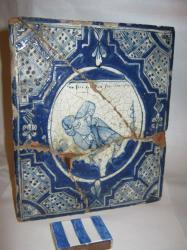

В период с конца 40-х и до начала 80-х годов был собран костяк коллекции. В него вошла большая подборка кружальной посуды изготовленной в кустарных мастерских России, столовая посуда (фарфор, фаянс). На старых зданиях г. Аксая собрана большая подборка строительной керамики: кирпичи, печные изразцы, половая плитка. Об изразцах хочется сказать отдельно. В экспозиции «Таможенная служба на Дону в 18 веке» представлены два изразца, с сюжетным рисунком история появления их в музее уходит корнями в 1948 год. В фонде основателя нашего музея Скрипова А.Н. есть альбомный листок с карандашным рисунком синего цвета. На рисунках изображены наши изразцы, а внизу сделана надпись чернилами «Зарисовка уч-ка 8 кл. Аксайск. СШ Скрипова Викт… Изразцы из дома Жучёнкова (Старочеркасской) 1948 г.». И эта надпись проливает свет на происхождение предметов. Рис.1. На Рис.1,2 эти изразцы в экспозиции музея.

Изделия из стекла представлены большой подборкой продукции частных заводов России кон.XVIII – нач. ХХ века и советского периода. Изделия различного назначения. В коллекции собрана подборка изделий Аксайского стекольного завода «Пролетарий». На предприятии работала гута, ярким предметом ее работы является графин. Графин был передан потомственным Аксайским стеклодувом Иевлевым Анатолием Александровичем. Графин датируется 30-ми годами ХХ века. Рис.4

В 90-е годы ХХ века коллекция пополнилась предметами из раскопок на территории музейного комплекса «Таможенная застава». Были переданы кирпичи, изразцы, курительные трубки, стеклянные бутылки с печатями, фрагменты различной посуды. Из керамики можно выделить верхнюю часть гжельского кашпо 80-90х годов XVIII века. Рис.5

Благодаря собирательским походам в Кобяковой балке была обнаружена топочная камера гончарной печки. Рядом собран брак утильного и поливного обжига из этой печки. Благодаря этому можно идентифицировать как аксайские некоторые полные изделия в фондах музея.

Изделия из гипса представлены в небольшом количестве в основном это мелкая скульптура и бюсты различных людей. Авторами этих работ являются скульпторы: Батяй В.Д., Аведиков Н.В., Шварц Д.П., Лысенко М.Г., Чумак Е.Ф.

Предметы коллекции постоянно экспонируются на выставках, как в музее, так и на выставках в других населенных пунктах: ст. Старочеркасская, г. Батайск, пгт. Зимовники.

В период с конца 40-х и до начала 80-х годов был собран костяк коллекции. В него вошла большая подборка кружальной посуды изготовленной в кустарных мастерских России, столовая посуда (фарфор, фаянс). На старых зданиях г. Аксая собрана большая подборка строительной керамики: кирпичи, печные изразцы, половая плитка. Об изразцах хочется сказать отдельно. В экспозиции «Таможенная служба на Дону в 18 веке» представлены два изразца, с сюжетным рисунком история появления их в музее уходит корнями в 1948 год. В фонде основателя нашего музея Скрипова А.Н. есть альбомный листок с карандашным рисунком синего цвета. На рисунках изображены наши изразцы, а внизу сделана надпись чернилами «Зарисовка уч-ка 8 кл. Аксайск. СШ Скрипова Викт… Изразцы из дома Жучёнкова (Старочеркасской) 1948 г.». И эта надпись проливает свет на происхождение предметов. Рис.1. На Рис.1,2 эти изразцы в экспозиции музея.

Изделия из стекла представлены большой подборкой продукции частных заводов России кон.XVIII – нач. ХХ века и советского периода. Изделия различного назначения. В коллекции собрана подборка изделий Аксайского стекольного завода «Пролетарий». На предприятии работала гута, ярким предметом ее работы является графин. Графин был передан потомственным Аксайским стеклодувом Иевлевым Анатолием Александровичем. Графин датируется 30-ми годами ХХ века. Рис.4

В 90-е годы ХХ века коллекция пополнилась предметами из раскопок на территории музейного комплекса «Таможенная застава». Были переданы кирпичи, изразцы, курительные трубки, стеклянные бутылки с печатями, фрагменты различной посуды. Из керамики можно выделить верхнюю часть гжельского кашпо 80-90х годов XVIII века. Рис.5

Благодаря собирательским походам в Кобяковой балке была обнаружена топочная камера гончарной печки. Рядом собран брак утильного и поливного обжига из этой печки. Благодаря этому можно идентифицировать как аксайские некоторые полные изделия в фондах музея.

Изделия из гипса представлены в небольшом количестве в основном это мелкая скульптура и бюсты различных людей. Авторами этих работ являются скульпторы: Батяй В.Д., Аведиков Н.В., Шварц Д.П., Лысенко М.Г., Чумак Е.Ф.

Предметы коллекции постоянно экспонируются на выставках, как в музее, так и на выставках в других населенных пунктах: ст. Старочеркасская, г. Батайск, пгт. Зимовники.

Альбомы